有元利夫展を観る前に知っていると面白いかも知れない幾つかの事柄 #3 [ART]

3.有元利夫とフォロン作品は似ている?

ところで、以前僕が自分のblogでも紹介した事のある、ジャン=ミシェル・フォロンと有元さんの作品の雰囲気が似ていますね、とのコメントを頂戴したことがある。その時の僕は、具体的に何がどうとは云えないけど、成る程云われてみれば、確かに彼らの作品の雰囲気には通底する何かがあるかもしれないと思った。

例えばだが、二人の絵にはルネ・マグリットを思わせるシュールな部分が確実に存在する。しかも、それは観る者の心をざわめかせる様な不安や意表をつく類のものでなく、共通して、どことなくほんわりとした、温かく穏やかな静寂を感じさせる「何か」。

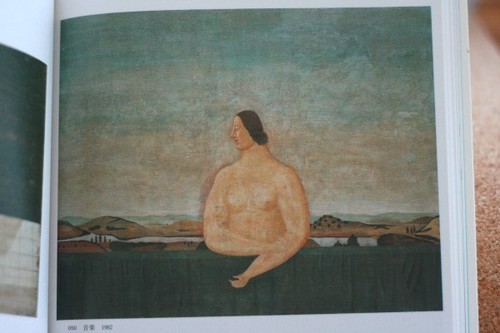

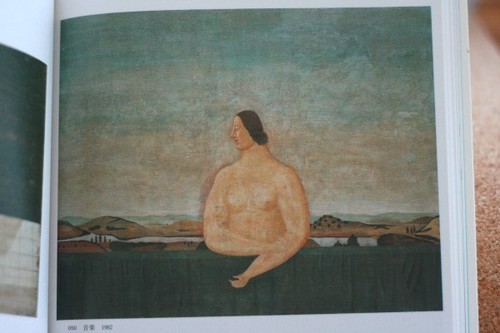

◆有元利夫 / 『音楽』(1982)

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『虹のかなた 金曜日』(1980-81)

※写真はアメリカのジャズ・ギタリスト、スティーヴ・カーンのCD『MODERN TIMES』のジャケットより

ルネッサンスの15世紀絵画を思わせる有元作品と、方や、未来の謎の被り物をした様な人ともロボットとも思える何かを登場させるフォロン。それぞれ狙っているものは、まるで違っているのに、どこか出来上がった作品は同じ雰囲気を漂わせている様に思えないだろうか?。

また、有元作品でシュールと云えば現実には有り得ない体勢(※関節の恐ろしく柔らかい方なら可能かも知れませんが^^;)で宙に浮くこの人物像を思い出すのだが

◆有元利夫 / 『音楽』(1977)

宙に描かれた彼(彼女?)には、舞い上がる様子も、落下する気配もまるで無い。カードと共に、ただただ、静止した状態で浮遊している。有元は、何故、浮遊しているのかと云えば、それがエクスタシーの表現であるから、としか云い様がありません、と述べている。嬉しい時、幸せな時、「天にも昇る気がする」と表現する、その感覚を表現したいのだ、と。

エクスタシーや高揚感の表現などと聞かされると、如何にも芸術家的な発想にも思えるけど、ごくシンプルに言い換えれば、気持ちよくって、嬉しくって浮かれてますってことだよね(^^;。それならば、やがて気持ちが落ち着いたところで、この人物もいつかは何事もなかったかの様に、すっと地面に足を下ろすのかもしれない。そんなふうに想像すると、途端にこの絵が人を食ってると云うか、とぼけてる様にも思えてくるから、僕は愉快な心地になるのだ。

対するフォロンにもこんなポスターがある。

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『フォロン展のポスター : ブリュッセル美術館』(1975)

こちらも、まるで中国雑伎団並の体勢(笑)。

今回、この展覧会で初めて有元作品を見た友人は「空に浮いている人を見ていたらシャガールを思い出した」と云った。

そうだね、シャガールの作品にも宙に浮く人が描かれているものね。でも、シャガールの描く人は、空を飛んで、どこかへと向かっている様なイメージが、僕には有る。作品に物語性を感じやすい作風のせいだろうか?。

シャガールは空を飛んで観者を夢の世界へ誘う。

有元とフォロンの二人は、登場人物を空に浮かべて、ただそこに漂わせているだけ。彼らはすぐ足の着いてしまいそうな高さに浮かびはしたけれど、どこへ飛べるわけでもなく、ただその場にぷかぷかと漂っているだけの様に思えてしまう。この場でずっと。夢のようでもメルヘンを語るでもなく、ただ、気持ちの赴くままに。

有元とフォロンは、作品に語らせ過ぎないと云う「表現の匙加減」がすごく近いのかも知れない。二人とも、ただ浮かせているだけで、それ以上は自らは語らないのだから。

4.ルソーは偉大だから大きく描く

フォロンは同じベルギー出身のマグリットには多大な影響を受けていて、まだ12歳だった子どもの頃に彼の展覧会に偶然迷い込んだのが、アーティストを目指すきっかけだったと自ら述べている。

一方、有元とマグリット作品は直接的にはあまり関係は無さそうにも思えるのだが、僕には有元の描く「青い空と白い雲」に、なんとなくマグリットを思い出してしまう事があるのだ。実際、有元の評伝である『早すぎた夕映』(米倉守著、青月社)の文中には、藝大時代の有元がマグリットを引用していた、と記されてもいる。

さらにそのマグリットが敬愛していた画家に、アンリ・ルソーがいる。

有元の描く空や雲は、このルソーに影響を受けていると思われる部分も少なくないのだ。

◆左、有元利夫 / 『一人の夜』(1982)

◆右、アンリ・ルソー『カーニヴァルの夜』(1885)

この2枚の類似性については、千足伸行氏も今回の図録中の「模造から創造へ」と云う文章中で例示されておられる。

有元芸術は、イタリア・ルネッサンスによって導かれたもの。彼はそれを隠しはしない。むしろ、それを継承していると宣言するかの様に、『私にとってのピエロ・デッラ・フランチェスカ』を制作し、自らの新境地を切り開いた。

中世の絵描きは、今で云う芸術家とは随分と違う職人の世界だった。“画家”と云うよりも“画工”と呼ばれる方がしっくりと来る。彼らは親方に弟子入りし、その画風を写し取る様に描けるまで修行して、それが認められて初めて作品の一部に筆を入れることを許される。要は、技術が完成するまでは個性は全く必要とされない。一人前になって、独立して初めて自分の色を出せる様になるのだ。そんな徒弟制度が印象派のちょっと前の時代まで続いていたのだから、先人の絵を学び、技術を継承してゆくのは、決して「盗用」には当たらない。フランスのアカデミーでなど、師匠の絵そっくりに描ければ描けるほど、その技術が優秀だとされたのだから。

似せた作品の中に、どれだけ新たな個性、魂を込められるか。

千足先生の書かれた言葉をそのまま使わせて頂けば、それさえ出来れば、それは「似て非なる芸術」と成りうるのだ。

◆左、有元利夫 / 『雲を創る人』(1983)

◆右、アンリ・ルソー『自画像』(1890)

有元がルソーをどう見ていたかについては、面白い文章が残されている。彼はルソーを単純に素朴派(=プリミティヴ)と云う括りで捉えることに、大きな違和感を感じていた。ルソーは確かに独学自己流のアマチュア画家だった。フランス芸術アカデミーによる正規の美術教育は一切受けていない。それ故、サロンではまるで拙い子どものいたずら書きのようだと嘲りを受け、全く相手にされなかった。しかし有元は「ルネッサンス初期の巨匠たちこそルソーの仲間であるのではないかとさえ思っていた」と云うのだ。

要は、ルソーが正規教育を受けずに、絵画テクニック的に無知だったからプリミティヴに括られるのではなく、ルネッサンス以前の芸術の様に遠近法や解剖学の知識などを必要とせずとも、素晴らしい芸術を成立させていた時代の巨匠たちと同じレベルの芸術家と考え、その意味でプリミティヴと呼ばれるなら合点が行く、と考えていたわけだ。

日本経済新聞に掲載された「存在の不思議 女性像十選」の中にルソーの『S婦人の肖像』を取り上げた有元はこんなふうに述べている。

その大きな黒いシルエットのフォルムの素晴らしさ、エリの三角形の白と顔の白の対比の美しさ、そしてバックの豊かな階調を持った赤 - など、こんな事がお人好しの素人のおじさんに出来るものですか。尊敬というよりも、恐ろしい厳しさといった方がいいようなものだ。 その肖像にはモデルにそっくりだとこちらに納得させるものがある。モデルを見たことはないけれども、これはぜったに似ていると信じさせるものがあるのだ。その上で、その個人的容貌の下にある、人物としての普遍性までもが描いてあるのだ。ああ、すごい!!。 ※有元利夫著、「もうひとつの空 日記と素描」(新潮社)より引用

これほどまでにルソーを評価していた有元。こんな彼の思いを知った上で、こうしてこの2つを並べてみると、俄然、有元の作品の人物もルソー同様に巨大化されて見えて来るから面白いね(^^。

綺麗なものだから、素敵なものだから、何よりも重要なものだから大きく描く。ルソーの場合、決して過去の巨匠たちに倣ってそうしていたのではないかも知れない。偶然そう描いてしまっただけなのかも知れないけど、有元にとってみれば、ルソーはやはり初期ルネッサンスや、それ以前のプリミティヴ期の巨匠たちと同一なのだ。

人づてに、有元さんが藝大で教鞭を執っていた頃の話を、少しだけ聞いた。何でも、学生たちにすごい人気だったそうな。そりゃそうだろう。だって、ルソー芸術のすごさを、これだけ明快簡潔に説明してくれる人もそうはいないものね。

ところで、以前僕が自分のblogでも紹介した事のある、ジャン=ミシェル・フォロンと有元さんの作品の雰囲気が似ていますね、とのコメントを頂戴したことがある。その時の僕は、具体的に何がどうとは云えないけど、成る程云われてみれば、確かに彼らの作品の雰囲気には通底する何かがあるかもしれないと思った。

例えばだが、二人の絵にはルネ・マグリットを思わせるシュールな部分が確実に存在する。しかも、それは観る者の心をざわめかせる様な不安や意表をつく類のものでなく、共通して、どことなくほんわりとした、温かく穏やかな静寂を感じさせる「何か」。

◆有元利夫 / 『音楽』(1982)

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『虹のかなた 金曜日』(1980-81)

※写真はアメリカのジャズ・ギタリスト、スティーヴ・カーンのCD『MODERN TIMES』のジャケットより

ルネッサンスの15世紀絵画を思わせる有元作品と、方や、未来の謎の被り物をした様な人ともロボットとも思える何かを登場させるフォロン。それぞれ狙っているものは、まるで違っているのに、どこか出来上がった作品は同じ雰囲気を漂わせている様に思えないだろうか?。

また、有元作品でシュールと云えば現実には有り得ない体勢(※関節の恐ろしく柔らかい方なら可能かも知れませんが^^;)で宙に浮くこの人物像を思い出すのだが

◆有元利夫 / 『音楽』(1977)

宙に描かれた彼(彼女?)には、舞い上がる様子も、落下する気配もまるで無い。カードと共に、ただただ、静止した状態で浮遊している。有元は、何故、浮遊しているのかと云えば、それがエクスタシーの表現であるから、としか云い様がありません、と述べている。嬉しい時、幸せな時、「天にも昇る気がする」と表現する、その感覚を表現したいのだ、と。

エクスタシーや高揚感の表現などと聞かされると、如何にも芸術家的な発想にも思えるけど、ごくシンプルに言い換えれば、気持ちよくって、嬉しくって浮かれてますってことだよね(^^;。それならば、やがて気持ちが落ち着いたところで、この人物もいつかは何事もなかったかの様に、すっと地面に足を下ろすのかもしれない。そんなふうに想像すると、途端にこの絵が人を食ってると云うか、とぼけてる様にも思えてくるから、僕は愉快な心地になるのだ。

対するフォロンにもこんなポスターがある。

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『フォロン展のポスター : ブリュッセル美術館』(1975)

こちらも、まるで中国雑伎団並の体勢(笑)。

今回、この展覧会で初めて有元作品を見た友人は「空に浮いている人を見ていたらシャガールを思い出した」と云った。

そうだね、シャガールの作品にも宙に浮く人が描かれているものね。でも、シャガールの描く人は、空を飛んで、どこかへと向かっている様なイメージが、僕には有る。作品に物語性を感じやすい作風のせいだろうか?。

シャガールは空を飛んで観者を夢の世界へ誘う。

有元とフォロンの二人は、登場人物を空に浮かべて、ただそこに漂わせているだけ。彼らはすぐ足の着いてしまいそうな高さに浮かびはしたけれど、どこへ飛べるわけでもなく、ただその場にぷかぷかと漂っているだけの様に思えてしまう。この場でずっと。夢のようでもメルヘンを語るでもなく、ただ、気持ちの赴くままに。

有元とフォロンは、作品に語らせ過ぎないと云う「表現の匙加減」がすごく近いのかも知れない。二人とも、ただ浮かせているだけで、それ以上は自らは語らないのだから。

4.ルソーは偉大だから大きく描く

フォロンは同じベルギー出身のマグリットには多大な影響を受けていて、まだ12歳だった子どもの頃に彼の展覧会に偶然迷い込んだのが、アーティストを目指すきっかけだったと自ら述べている。

一方、有元とマグリット作品は直接的にはあまり関係は無さそうにも思えるのだが、僕には有元の描く「青い空と白い雲」に、なんとなくマグリットを思い出してしまう事があるのだ。実際、有元の評伝である『早すぎた夕映』(米倉守著、青月社)の文中には、藝大時代の有元がマグリットを引用していた、と記されてもいる。

さらにそのマグリットが敬愛していた画家に、アンリ・ルソーがいる。

有元の描く空や雲は、このルソーに影響を受けていると思われる部分も少なくないのだ。

◆左、有元利夫 / 『一人の夜』(1982)

◆右、アンリ・ルソー『カーニヴァルの夜』(1885)

この2枚の類似性については、千足伸行氏も今回の図録中の「模造から創造へ」と云う文章中で例示されておられる。

有元芸術は、イタリア・ルネッサンスによって導かれたもの。彼はそれを隠しはしない。むしろ、それを継承していると宣言するかの様に、『私にとってのピエロ・デッラ・フランチェスカ』を制作し、自らの新境地を切り開いた。

中世の絵描きは、今で云う芸術家とは随分と違う職人の世界だった。“画家”と云うよりも“画工”と呼ばれる方がしっくりと来る。彼らは親方に弟子入りし、その画風を写し取る様に描けるまで修行して、それが認められて初めて作品の一部に筆を入れることを許される。要は、技術が完成するまでは個性は全く必要とされない。一人前になって、独立して初めて自分の色を出せる様になるのだ。そんな徒弟制度が印象派のちょっと前の時代まで続いていたのだから、先人の絵を学び、技術を継承してゆくのは、決して「盗用」には当たらない。フランスのアカデミーでなど、師匠の絵そっくりに描ければ描けるほど、その技術が優秀だとされたのだから。

似せた作品の中に、どれだけ新たな個性、魂を込められるか。

千足先生の書かれた言葉をそのまま使わせて頂けば、それさえ出来れば、それは「似て非なる芸術」と成りうるのだ。

◆左、有元利夫 / 『雲を創る人』(1983)

◆右、アンリ・ルソー『自画像』(1890)

有元がルソーをどう見ていたかについては、面白い文章が残されている。彼はルソーを単純に素朴派(=プリミティヴ)と云う括りで捉えることに、大きな違和感を感じていた。ルソーは確かに独学自己流のアマチュア画家だった。フランス芸術アカデミーによる正規の美術教育は一切受けていない。それ故、サロンではまるで拙い子どものいたずら書きのようだと嘲りを受け、全く相手にされなかった。しかし有元は「ルネッサンス初期の巨匠たちこそルソーの仲間であるのではないかとさえ思っていた」と云うのだ。

要は、ルソーが正規教育を受けずに、絵画テクニック的に無知だったからプリミティヴに括られるのではなく、ルネッサンス以前の芸術の様に遠近法や解剖学の知識などを必要とせずとも、素晴らしい芸術を成立させていた時代の巨匠たちと同じレベルの芸術家と考え、その意味でプリミティヴと呼ばれるなら合点が行く、と考えていたわけだ。

日本経済新聞に掲載された「存在の不思議 女性像十選」の中にルソーの『S婦人の肖像』を取り上げた有元はこんなふうに述べている。

その大きな黒いシルエットのフォルムの素晴らしさ、エリの三角形の白と顔の白の対比の美しさ、そしてバックの豊かな階調を持った赤 - など、こんな事がお人好しの素人のおじさんに出来るものですか。尊敬というよりも、恐ろしい厳しさといった方がいいようなものだ。 その肖像にはモデルにそっくりだとこちらに納得させるものがある。モデルを見たことはないけれども、これはぜったに似ていると信じさせるものがあるのだ。その上で、その個人的容貌の下にある、人物としての普遍性までもが描いてあるのだ。ああ、すごい!!。 ※有元利夫著、「もうひとつの空 日記と素描」(新潮社)より引用

これほどまでにルソーを評価していた有元。こんな彼の思いを知った上で、こうしてこの2つを並べてみると、俄然、有元の作品の人物もルソー同様に巨大化されて見えて来るから面白いね(^^。

綺麗なものだから、素敵なものだから、何よりも重要なものだから大きく描く。ルソーの場合、決して過去の巨匠たちに倣ってそうしていたのではないかも知れない。偶然そう描いてしまっただけなのかも知れないけど、有元にとってみれば、ルソーはやはり初期ルネッサンスや、それ以前のプリミティヴ期の巨匠たちと同一なのだ。

人づてに、有元さんが藝大で教鞭を執っていた頃の話を、少しだけ聞いた。何でも、学生たちにすごい人気だったそうな。そりゃそうだろう。だって、ルソー芸術のすごさを、これだけ明快簡潔に説明してくれる人もそうはいないものね。

タグ:有元利夫