有元利夫展を観る前に知っていると面白いかも知れない幾つかの事柄 #3 [ART]

3.有元利夫とフォロン作品は似ている?

ところで、以前僕が自分のblogでも紹介した事のある、ジャン=ミシェル・フォロンと有元さんの作品の雰囲気が似ていますね、とのコメントを頂戴したことがある。その時の僕は、具体的に何がどうとは云えないけど、成る程云われてみれば、確かに彼らの作品の雰囲気には通底する何かがあるかもしれないと思った。

例えばだが、二人の絵にはルネ・マグリットを思わせるシュールな部分が確実に存在する。しかも、それは観る者の心をざわめかせる様な不安や意表をつく類のものでなく、共通して、どことなくほんわりとした、温かく穏やかな静寂を感じさせる「何か」。

◆有元利夫 / 『音楽』(1982)

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『虹のかなた 金曜日』(1980-81)

※写真はアメリカのジャズ・ギタリスト、スティーヴ・カーンのCD『MODERN TIMES』のジャケットより

ルネッサンスの15世紀絵画を思わせる有元作品と、方や、未来の謎の被り物をした様な人ともロボットとも思える何かを登場させるフォロン。それぞれ狙っているものは、まるで違っているのに、どこか出来上がった作品は同じ雰囲気を漂わせている様に思えないだろうか?。

また、有元作品でシュールと云えば現実には有り得ない体勢(※関節の恐ろしく柔らかい方なら可能かも知れませんが^^;)で宙に浮くこの人物像を思い出すのだが

◆有元利夫 / 『音楽』(1977)

宙に描かれた彼(彼女?)には、舞い上がる様子も、落下する気配もまるで無い。カードと共に、ただただ、静止した状態で浮遊している。有元は、何故、浮遊しているのかと云えば、それがエクスタシーの表現であるから、としか云い様がありません、と述べている。嬉しい時、幸せな時、「天にも昇る気がする」と表現する、その感覚を表現したいのだ、と。

エクスタシーや高揚感の表現などと聞かされると、如何にも芸術家的な発想にも思えるけど、ごくシンプルに言い換えれば、気持ちよくって、嬉しくって浮かれてますってことだよね(^^;。それならば、やがて気持ちが落ち着いたところで、この人物もいつかは何事もなかったかの様に、すっと地面に足を下ろすのかもしれない。そんなふうに想像すると、途端にこの絵が人を食ってると云うか、とぼけてる様にも思えてくるから、僕は愉快な心地になるのだ。

対するフォロンにもこんなポスターがある。

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『フォロン展のポスター : ブリュッセル美術館』(1975)

こちらも、まるで中国雑伎団並の体勢(笑)。

今回、この展覧会で初めて有元作品を見た友人は「空に浮いている人を見ていたらシャガールを思い出した」と云った。

そうだね、シャガールの作品にも宙に浮く人が描かれているものね。でも、シャガールの描く人は、空を飛んで、どこかへと向かっている様なイメージが、僕には有る。作品に物語性を感じやすい作風のせいだろうか?。

シャガールは空を飛んで観者を夢の世界へ誘う。

有元とフォロンの二人は、登場人物を空に浮かべて、ただそこに漂わせているだけ。彼らはすぐ足の着いてしまいそうな高さに浮かびはしたけれど、どこへ飛べるわけでもなく、ただその場にぷかぷかと漂っているだけの様に思えてしまう。この場でずっと。夢のようでもメルヘンを語るでもなく、ただ、気持ちの赴くままに。

有元とフォロンは、作品に語らせ過ぎないと云う「表現の匙加減」がすごく近いのかも知れない。二人とも、ただ浮かせているだけで、それ以上は自らは語らないのだから。

4.ルソーは偉大だから大きく描く

フォロンは同じベルギー出身のマグリットには多大な影響を受けていて、まだ12歳だった子どもの頃に彼の展覧会に偶然迷い込んだのが、アーティストを目指すきっかけだったと自ら述べている。

一方、有元とマグリット作品は直接的にはあまり関係は無さそうにも思えるのだが、僕には有元の描く「青い空と白い雲」に、なんとなくマグリットを思い出してしまう事があるのだ。実際、有元の評伝である『早すぎた夕映』(米倉守著、青月社)の文中には、藝大時代の有元がマグリットを引用していた、と記されてもいる。

さらにそのマグリットが敬愛していた画家に、アンリ・ルソーがいる。

有元の描く空や雲は、このルソーに影響を受けていると思われる部分も少なくないのだ。

◆左、有元利夫 / 『一人の夜』(1982)

◆右、アンリ・ルソー『カーニヴァルの夜』(1885)

この2枚の類似性については、千足伸行氏も今回の図録中の「模造から創造へ」と云う文章中で例示されておられる。

有元芸術は、イタリア・ルネッサンスによって導かれたもの。彼はそれを隠しはしない。むしろ、それを継承していると宣言するかの様に、『私にとってのピエロ・デッラ・フランチェスカ』を制作し、自らの新境地を切り開いた。

中世の絵描きは、今で云う芸術家とは随分と違う職人の世界だった。“画家”と云うよりも“画工”と呼ばれる方がしっくりと来る。彼らは親方に弟子入りし、その画風を写し取る様に描けるまで修行して、それが認められて初めて作品の一部に筆を入れることを許される。要は、技術が完成するまでは個性は全く必要とされない。一人前になって、独立して初めて自分の色を出せる様になるのだ。そんな徒弟制度が印象派のちょっと前の時代まで続いていたのだから、先人の絵を学び、技術を継承してゆくのは、決して「盗用」には当たらない。フランスのアカデミーでなど、師匠の絵そっくりに描ければ描けるほど、その技術が優秀だとされたのだから。

似せた作品の中に、どれだけ新たな個性、魂を込められるか。

千足先生の書かれた言葉をそのまま使わせて頂けば、それさえ出来れば、それは「似て非なる芸術」と成りうるのだ。

◆左、有元利夫 / 『雲を創る人』(1983)

◆右、アンリ・ルソー『自画像』(1890)

有元がルソーをどう見ていたかについては、面白い文章が残されている。彼はルソーを単純に素朴派(=プリミティヴ)と云う括りで捉えることに、大きな違和感を感じていた。ルソーは確かに独学自己流のアマチュア画家だった。フランス芸術アカデミーによる正規の美術教育は一切受けていない。それ故、サロンではまるで拙い子どものいたずら書きのようだと嘲りを受け、全く相手にされなかった。しかし有元は「ルネッサンス初期の巨匠たちこそルソーの仲間であるのではないかとさえ思っていた」と云うのだ。

要は、ルソーが正規教育を受けずに、絵画テクニック的に無知だったからプリミティヴに括られるのではなく、ルネッサンス以前の芸術の様に遠近法や解剖学の知識などを必要とせずとも、素晴らしい芸術を成立させていた時代の巨匠たちと同じレベルの芸術家と考え、その意味でプリミティヴと呼ばれるなら合点が行く、と考えていたわけだ。

日本経済新聞に掲載された「存在の不思議 女性像十選」の中にルソーの『S婦人の肖像』を取り上げた有元はこんなふうに述べている。

その大きな黒いシルエットのフォルムの素晴らしさ、エリの三角形の白と顔の白の対比の美しさ、そしてバックの豊かな階調を持った赤 - など、こんな事がお人好しの素人のおじさんに出来るものですか。尊敬というよりも、恐ろしい厳しさといった方がいいようなものだ。 その肖像にはモデルにそっくりだとこちらに納得させるものがある。モデルを見たことはないけれども、これはぜったに似ていると信じさせるものがあるのだ。その上で、その個人的容貌の下にある、人物としての普遍性までもが描いてあるのだ。ああ、すごい!!。 ※有元利夫著、「もうひとつの空 日記と素描」(新潮社)より引用

これほどまでにルソーを評価していた有元。こんな彼の思いを知った上で、こうしてこの2つを並べてみると、俄然、有元の作品の人物もルソー同様に巨大化されて見えて来るから面白いね(^^。

綺麗なものだから、素敵なものだから、何よりも重要なものだから大きく描く。ルソーの場合、決して過去の巨匠たちに倣ってそうしていたのではないかも知れない。偶然そう描いてしまっただけなのかも知れないけど、有元にとってみれば、ルソーはやはり初期ルネッサンスや、それ以前のプリミティヴ期の巨匠たちと同一なのだ。

人づてに、有元さんが藝大で教鞭を執っていた頃の話を、少しだけ聞いた。何でも、学生たちにすごい人気だったそうな。そりゃそうだろう。だって、ルソー芸術のすごさを、これだけ明快簡潔に説明してくれる人もそうはいないものね。

ところで、以前僕が自分のblogでも紹介した事のある、ジャン=ミシェル・フォロンと有元さんの作品の雰囲気が似ていますね、とのコメントを頂戴したことがある。その時の僕は、具体的に何がどうとは云えないけど、成る程云われてみれば、確かに彼らの作品の雰囲気には通底する何かがあるかもしれないと思った。

例えばだが、二人の絵にはルネ・マグリットを思わせるシュールな部分が確実に存在する。しかも、それは観る者の心をざわめかせる様な不安や意表をつく類のものでなく、共通して、どことなくほんわりとした、温かく穏やかな静寂を感じさせる「何か」。

◆有元利夫 / 『音楽』(1982)

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『虹のかなた 金曜日』(1980-81)

※写真はアメリカのジャズ・ギタリスト、スティーヴ・カーンのCD『MODERN TIMES』のジャケットより

ルネッサンスの15世紀絵画を思わせる有元作品と、方や、未来の謎の被り物をした様な人ともロボットとも思える何かを登場させるフォロン。それぞれ狙っているものは、まるで違っているのに、どこか出来上がった作品は同じ雰囲気を漂わせている様に思えないだろうか?。

また、有元作品でシュールと云えば現実には有り得ない体勢(※関節の恐ろしく柔らかい方なら可能かも知れませんが^^;)で宙に浮くこの人物像を思い出すのだが

◆有元利夫 / 『音楽』(1977)

宙に描かれた彼(彼女?)には、舞い上がる様子も、落下する気配もまるで無い。カードと共に、ただただ、静止した状態で浮遊している。有元は、何故、浮遊しているのかと云えば、それがエクスタシーの表現であるから、としか云い様がありません、と述べている。嬉しい時、幸せな時、「天にも昇る気がする」と表現する、その感覚を表現したいのだ、と。

エクスタシーや高揚感の表現などと聞かされると、如何にも芸術家的な発想にも思えるけど、ごくシンプルに言い換えれば、気持ちよくって、嬉しくって浮かれてますってことだよね(^^;。それならば、やがて気持ちが落ち着いたところで、この人物もいつかは何事もなかったかの様に、すっと地面に足を下ろすのかもしれない。そんなふうに想像すると、途端にこの絵が人を食ってると云うか、とぼけてる様にも思えてくるから、僕は愉快な心地になるのだ。

対するフォロンにもこんなポスターがある。

◆ジャン=ミシェル・フォロン / 『フォロン展のポスター : ブリュッセル美術館』(1975)

こちらも、まるで中国雑伎団並の体勢(笑)。

今回、この展覧会で初めて有元作品を見た友人は「空に浮いている人を見ていたらシャガールを思い出した」と云った。

そうだね、シャガールの作品にも宙に浮く人が描かれているものね。でも、シャガールの描く人は、空を飛んで、どこかへと向かっている様なイメージが、僕には有る。作品に物語性を感じやすい作風のせいだろうか?。

シャガールは空を飛んで観者を夢の世界へ誘う。

有元とフォロンの二人は、登場人物を空に浮かべて、ただそこに漂わせているだけ。彼らはすぐ足の着いてしまいそうな高さに浮かびはしたけれど、どこへ飛べるわけでもなく、ただその場にぷかぷかと漂っているだけの様に思えてしまう。この場でずっと。夢のようでもメルヘンを語るでもなく、ただ、気持ちの赴くままに。

有元とフォロンは、作品に語らせ過ぎないと云う「表現の匙加減」がすごく近いのかも知れない。二人とも、ただ浮かせているだけで、それ以上は自らは語らないのだから。

4.ルソーは偉大だから大きく描く

フォロンは同じベルギー出身のマグリットには多大な影響を受けていて、まだ12歳だった子どもの頃に彼の展覧会に偶然迷い込んだのが、アーティストを目指すきっかけだったと自ら述べている。

一方、有元とマグリット作品は直接的にはあまり関係は無さそうにも思えるのだが、僕には有元の描く「青い空と白い雲」に、なんとなくマグリットを思い出してしまう事があるのだ。実際、有元の評伝である『早すぎた夕映』(米倉守著、青月社)の文中には、藝大時代の有元がマグリットを引用していた、と記されてもいる。

さらにそのマグリットが敬愛していた画家に、アンリ・ルソーがいる。

有元の描く空や雲は、このルソーに影響を受けていると思われる部分も少なくないのだ。

◆左、有元利夫 / 『一人の夜』(1982)

◆右、アンリ・ルソー『カーニヴァルの夜』(1885)

この2枚の類似性については、千足伸行氏も今回の図録中の「模造から創造へ」と云う文章中で例示されておられる。

有元芸術は、イタリア・ルネッサンスによって導かれたもの。彼はそれを隠しはしない。むしろ、それを継承していると宣言するかの様に、『私にとってのピエロ・デッラ・フランチェスカ』を制作し、自らの新境地を切り開いた。

中世の絵描きは、今で云う芸術家とは随分と違う職人の世界だった。“画家”と云うよりも“画工”と呼ばれる方がしっくりと来る。彼らは親方に弟子入りし、その画風を写し取る様に描けるまで修行して、それが認められて初めて作品の一部に筆を入れることを許される。要は、技術が完成するまでは個性は全く必要とされない。一人前になって、独立して初めて自分の色を出せる様になるのだ。そんな徒弟制度が印象派のちょっと前の時代まで続いていたのだから、先人の絵を学び、技術を継承してゆくのは、決して「盗用」には当たらない。フランスのアカデミーでなど、師匠の絵そっくりに描ければ描けるほど、その技術が優秀だとされたのだから。

似せた作品の中に、どれだけ新たな個性、魂を込められるか。

千足先生の書かれた言葉をそのまま使わせて頂けば、それさえ出来れば、それは「似て非なる芸術」と成りうるのだ。

◆左、有元利夫 / 『雲を創る人』(1983)

◆右、アンリ・ルソー『自画像』(1890)

有元がルソーをどう見ていたかについては、面白い文章が残されている。彼はルソーを単純に素朴派(=プリミティヴ)と云う括りで捉えることに、大きな違和感を感じていた。ルソーは確かに独学自己流のアマチュア画家だった。フランス芸術アカデミーによる正規の美術教育は一切受けていない。それ故、サロンではまるで拙い子どものいたずら書きのようだと嘲りを受け、全く相手にされなかった。しかし有元は「ルネッサンス初期の巨匠たちこそルソーの仲間であるのではないかとさえ思っていた」と云うのだ。

要は、ルソーが正規教育を受けずに、絵画テクニック的に無知だったからプリミティヴに括られるのではなく、ルネッサンス以前の芸術の様に遠近法や解剖学の知識などを必要とせずとも、素晴らしい芸術を成立させていた時代の巨匠たちと同じレベルの芸術家と考え、その意味でプリミティヴと呼ばれるなら合点が行く、と考えていたわけだ。

日本経済新聞に掲載された「存在の不思議 女性像十選」の中にルソーの『S婦人の肖像』を取り上げた有元はこんなふうに述べている。

その大きな黒いシルエットのフォルムの素晴らしさ、エリの三角形の白と顔の白の対比の美しさ、そしてバックの豊かな階調を持った赤 - など、こんな事がお人好しの素人のおじさんに出来るものですか。尊敬というよりも、恐ろしい厳しさといった方がいいようなものだ。 その肖像にはモデルにそっくりだとこちらに納得させるものがある。モデルを見たことはないけれども、これはぜったに似ていると信じさせるものがあるのだ。その上で、その個人的容貌の下にある、人物としての普遍性までもが描いてあるのだ。ああ、すごい!!。 ※有元利夫著、「もうひとつの空 日記と素描」(新潮社)より引用

これほどまでにルソーを評価していた有元。こんな彼の思いを知った上で、こうしてこの2つを並べてみると、俄然、有元の作品の人物もルソー同様に巨大化されて見えて来るから面白いね(^^。

綺麗なものだから、素敵なものだから、何よりも重要なものだから大きく描く。ルソーの場合、決して過去の巨匠たちに倣ってそうしていたのではないかも知れない。偶然そう描いてしまっただけなのかも知れないけど、有元にとってみれば、ルソーはやはり初期ルネッサンスや、それ以前のプリミティヴ期の巨匠たちと同一なのだ。

人づてに、有元さんが藝大で教鞭を執っていた頃の話を、少しだけ聞いた。何でも、学生たちにすごい人気だったそうな。そりゃそうだろう。だって、ルソー芸術のすごさを、これだけ明快簡潔に説明してくれる人もそうはいないものね。

タグ:有元利夫

有元利夫展を観る前に知っていると面白いかも知れない幾つかの事柄 #2 [ART]

2.花降る螺旋の坂道は、バベルの塔か煉獄山か

◆有元利夫 / 『花降る日』(1977) 三番町小川美術館蔵

※この画像は本展覧会のカタログのボックス・ケースをスキャンしたものです。

『花降る日』は、僕が有元を知ったごく初めの頃に作品集で目にして気に入っていた作品の1つです。逆に云うと、この絵がアンテナに引っかかったから、僕は彼に興味を持ったのです。

この絵が認められて、有元は画壇の芥川賞とも云われる安井賞の選考に於いて、第21回安井賞展選考委員会賞を獲得するのですが、そもそも安井賞にはそんな賞は存在しなくって、この絵を巡って審査員たちの議論が様々に紛糾した末、今回のみの特例措置として贈られることになった前代未聞の賞でした。

この螺旋の山を、バベルの塔やダンテの神曲に登場する煉獄山になぞらえる専門家筋の解説があります。今回の図録に寄稿されている千足伸行先生の御説もそう。成る程、さすればその頂は神の生わす天に最も近い場所であり、浄罪を終えた祝福を受ける天国の入り口でもあるわけで、ボッティチェッリの『ヴィーナスの誕生』のごとく、空から花が降るくらいの奇跡は起きて当たり前なのかも知れません。だた、僕は有元さんの遺した文章からは、それ程までにハッキリとした文学や宗教色の濃いストーリーを作品に織り込んでみたとは、どうも思えないのです。だって、読めば皆思う筈じゃないのかな。作品の物語性を受け取る側に極力限定されたくないからと、登場人物の手や足を敢えて描かないまでして心を砕いていた作家なのに、と。

◆ボッティチェッリ / 『ヴィーナスの誕生』(1484年頃)の一部

どうも美術の専門家は、絵画の中に文学や宗教を持ち込んで、より深遠なものとして複雑な解釈を与えるのが好きと見えて、話が難しくなっていけません。展覧会の図録に載せられた学芸員の文章が、六法の条文を読むよりも、よっぽども難解だったりもしますから(苦笑)。

ところで、この螺旋の山。よくよく見れば、まるでホールのスポンジケーキがウエディング・ケーキのそれの様に段々に積み上げられているだけで、ちっともスパイラルになっていないのでは?。画面に隠された向こう側には昇る為の梯子が有ったりしてね(笑)。なんだか、エッシャーの騙し絵よりも余程とぼけている様で、見ている僕は何だか微笑みたくなる様な、愉快な気分になるのです。それはきっと、妻の容子さんのこんな有元利夫評を読んでいるせいだとも思うのです。

有元をひとことで言うと「朗らかな人」。(中略)末っ子というだけではない、なんとなく気がつくと人の心の中に入り込んでいるような、人懐こく何をやっても憎めないようなそんなところがあった。(新潮社、『花降る日」より引用)

◆有元利夫 / 『花降る日』(1977) 三番町小川美術館蔵

※この画像は本展覧会のカタログのボックス・ケースをスキャンしたものです。

『花降る日』は、僕が有元を知ったごく初めの頃に作品集で目にして気に入っていた作品の1つです。逆に云うと、この絵がアンテナに引っかかったから、僕は彼に興味を持ったのです。

この絵が認められて、有元は画壇の芥川賞とも云われる安井賞の選考に於いて、第21回安井賞展選考委員会賞を獲得するのですが、そもそも安井賞にはそんな賞は存在しなくって、この絵を巡って審査員たちの議論が様々に紛糾した末、今回のみの特例措置として贈られることになった前代未聞の賞でした。

この螺旋の山を、バベルの塔やダンテの神曲に登場する煉獄山になぞらえる専門家筋の解説があります。今回の図録に寄稿されている千足伸行先生の御説もそう。成る程、さすればその頂は神の生わす天に最も近い場所であり、浄罪を終えた祝福を受ける天国の入り口でもあるわけで、ボッティチェッリの『ヴィーナスの誕生』のごとく、空から花が降るくらいの奇跡は起きて当たり前なのかも知れません。だた、僕は有元さんの遺した文章からは、それ程までにハッキリとした文学や宗教色の濃いストーリーを作品に織り込んでみたとは、どうも思えないのです。だって、読めば皆思う筈じゃないのかな。作品の物語性を受け取る側に極力限定されたくないからと、登場人物の手や足を敢えて描かないまでして心を砕いていた作家なのに、と。

◆ボッティチェッリ / 『ヴィーナスの誕生』(1484年頃)の一部

どうも美術の専門家は、絵画の中に文学や宗教を持ち込んで、より深遠なものとして複雑な解釈を与えるのが好きと見えて、話が難しくなっていけません。展覧会の図録に載せられた学芸員の文章が、六法の条文を読むよりも、よっぽども難解だったりもしますから(苦笑)。

ところで、この螺旋の山。よくよく見れば、まるでホールのスポンジケーキがウエディング・ケーキのそれの様に段々に積み上げられているだけで、ちっともスパイラルになっていないのでは?。画面に隠された向こう側には昇る為の梯子が有ったりしてね(笑)。なんだか、エッシャーの騙し絵よりも余程とぼけている様で、見ている僕は何だか微笑みたくなる様な、愉快な気分になるのです。それはきっと、妻の容子さんのこんな有元利夫評を読んでいるせいだとも思うのです。

有元をひとことで言うと「朗らかな人」。(中略)末っ子というだけではない、なんとなく気がつくと人の心の中に入り込んでいるような、人懐こく何をやっても憎めないようなそんなところがあった。(新潮社、『花降る日」より引用)

ここでまた要らぬ雑学(^^;。

ダンテの『神曲』に登場する煉獄山には実はモデルが在ったと云われています。それが、現在のサン・マリノ共和国のすぐそば、前述したウルビーノ公の領土にあった出城、サン・レオ。切り立った断崖にそびえるその姿から、「法王は一人、神も一人、要塞はサン・レオがただ一つ」と呼ばれ、ダンテは煉獄山の峻厳な様を表現する為に、サン・レオの坂道の険しさとを比較にして歌っているんだとか。

この要塞は後に監獄としても利用され、映画にもなったマリー・アントワネットの首飾り事件にも登場する稀代のペテン師、通称カリオストロ伯爵が異端信心の咎でローマにて捕まり収監され、4年4ヶ月の後に牢死した場所でもあるんですって。

有元利夫展を観る前に知っていると面白いかも知れない幾つかの事柄 #1 [ART]

2010年07月25日(日曜)

この日、以前からず~っと楽しみにしていた『有元利夫展・天空の音楽』を観に、東京都庭園美術館へと出掛けました。有元さんの展覧会は、実は今年の2月末にも三番町小川美術館で観ているわけなのですが、その時はデッサンや木彫などばかりの展示で、習作的なものを除くと油彩はほとんど無しでした。と云うのも、今回の没後25周年展が1月30日より郡山市立美術館で既に始まっていたため、小川美術館収蔵の有元作品はそっくり貸し出されてしまっていたです。と云うことで、有元芸術の本丸であるタブローを見るのは実質これが初めて。僕は彼の絵の前に立って、何を思い、どんな音楽を聴くでしょうか。

この日、以前からず~っと楽しみにしていた『有元利夫展・天空の音楽』を観に、東京都庭園美術館へと出掛けました。有元さんの展覧会は、実は今年の2月末にも三番町小川美術館で観ているわけなのですが、その時はデッサンや木彫などばかりの展示で、習作的なものを除くと油彩はほとんど無しでした。と云うのも、今回の没後25周年展が1月30日より郡山市立美術館で既に始まっていたため、小川美術館収蔵の有元作品はそっくり貸し出されてしまっていたです。と云うことで、有元芸術の本丸であるタブローを見るのは実質これが初めて。僕は彼の絵の前に立って、何を思い、どんな音楽を聴くでしょうか。

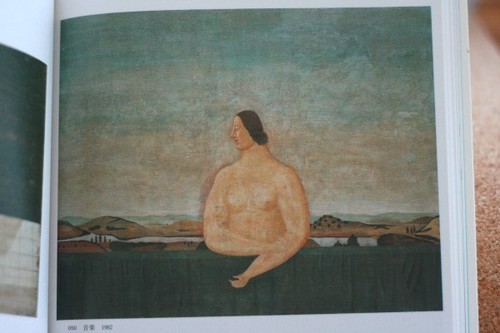

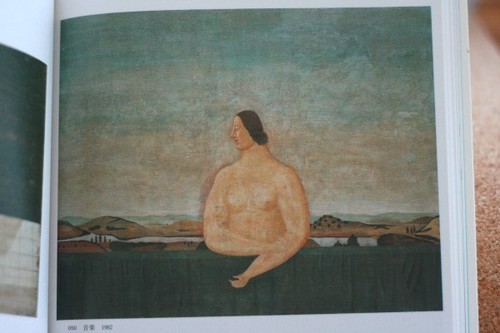

アリスティード・マイヨール [ART]

19世紀にフランスで生まれた彫刻家・アリスティード・マイヨール(Aristide Maillol : 1861~1944)の作った女性像が好き。

◆『裸のフローラ』(1911) 山梨県立美術館・文学館の庭園にて撮影

ギリシャやルネッサンスを崇拝する古典主義の、過剰なまでの理想美とは少々距離を置いた、シンプルかつ滑らかな、柔らかいこのフォルムが好きなんだなぁ。

マイヨールは元々は画家を目指していた。ピュヴィ・ド・シャヴァンヌの作品に憧れ、彼の絵を模写し続けていた。

イタリア滞在でのフレスコ画に感銘を受けたシャヴァンヌの作風は、題材的には古典的でありながらも、様式としての古典主義やロマン派など、当時のアカデミスム絵画とは明らかに一線を画すものだった。明暗を付けず、遠近法を意識させない平明な画面。目に見える光景ばかりに囚われない、夢幻的で詩情を感じさせる画題。簡略化されたシンプルな描線とフォルム。シャヴァンヌはマイヨールだけでなく、多くの若い画家たちに多大なる影響を与えた。

やがてマイヨールは、やはりシャヴァンヌを賞賛してたゴーガンの作品と出会う。それは1889年、カフェ・ヴォルビニで行われた“綜合主義展”でのことだった。ゴーガンと面識を得た彼は、自身も綜合主義へと向かい、同じくゴーガンから啓示を受けていた若い画家グループ、ドニやヴュイヤールなどのナビ派の面々と合流するのだ。

そのまま絵画の道を突き進んでいれば、マイヨールは画家として間違いなく成功していただろう。

しかし、将来を嘱望されたこの画家を襲った現実は、あまりに冷酷なものだった。マイヨールは絵画と平行して行っていたタピストリー制作で目を痛め、働き盛りの30歳代後半にして絵画を断念せざるを得なくなる。

この挫折が、彫刻家・マイヨールを誕生させるのだ。

◆『着衣のポモナ: Pomone drapée』(1921) オルセー美術館蔵

僕が初めてマイヨールに心奪われたのは、オルセー美術館で訪れたナヴィ派の部屋でのこと。

その時の僕は、まだナビ派の画家たちのことをほとんど知らなかった。ただ、そんな僕の目にも明らかにジャポニスムの影響を感じさせるピエール・ボナールの印象深い傑作、『クリケットの試合』(1892)が目に着いて、それをじっくりと眺めていたら、そのすぐ隣にポツンと一体だけ女性のブロンズ像が置かれているのに気付いた。それがマイヨールの『着衣のポモナ』だったのだ。

ポモナは森のニンフ(精霊)であり豊饒と繁栄の女神。両の手には彼女が育てたリンゴを持っている。美しいポモナを我がものにしようと、多くの神々が入れ替わり立ち替わり彼女に求婚するものの、果樹園での暮らしに満足しているポモナはそれらを一切退け、聞く耳を持たない。しかし、最後に四季を司る神であるウェルトゥムヌスが老婆に変身してポモナへ近づき、彼女への溢れる思いを伝えて二人は結ばれるのだ。

絶世の美女と云うほどでもなく、類無き理想のプロポーションと云うわけでもなく。それなのに、離れがたい不思議な魅力を持った女性像。首から肩へと続く美しいライン。そっと手を触れたくなる様な、滑らかなブロンズの肌。ロダンやブールデルの様に激しいドラマ性は持たずに、ただ、そっと静かに詩情を湛えるその顔立ち。

◆『夜』(1902-09) 国立西洋美術館蔵

いつも必ず会えるわけじゃないけど、上野・西洋美術館の常設室にもマイヨールの作品が収蔵されている。彼のナヴィ派の仲間、モーリスドニの画風を思わせるプロポーション。僕にはその姿はドニの描く彼の妻であるマルトがモデルの『ミューズたち』(※現在国立新美術館で開催中のオルセー美術館展2010にて公開中)を思い出させる作品だ。

俯いていて、顔が見えないのが残念なんだけど、ね。

◆『裸のフローラ』(1911) 山梨県立美術館・文学館の庭園にて撮影

ギリシャやルネッサンスを崇拝する古典主義の、過剰なまでの理想美とは少々距離を置いた、シンプルかつ滑らかな、柔らかいこのフォルムが好きなんだなぁ。

マイヨールは元々は画家を目指していた。ピュヴィ・ド・シャヴァンヌの作品に憧れ、彼の絵を模写し続けていた。

イタリア滞在でのフレスコ画に感銘を受けたシャヴァンヌの作風は、題材的には古典的でありながらも、様式としての古典主義やロマン派など、当時のアカデミスム絵画とは明らかに一線を画すものだった。明暗を付けず、遠近法を意識させない平明な画面。目に見える光景ばかりに囚われない、夢幻的で詩情を感じさせる画題。簡略化されたシンプルな描線とフォルム。シャヴァンヌはマイヨールだけでなく、多くの若い画家たちに多大なる影響を与えた。

やがてマイヨールは、やはりシャヴァンヌを賞賛してたゴーガンの作品と出会う。それは1889年、カフェ・ヴォルビニで行われた“綜合主義展”でのことだった。ゴーガンと面識を得た彼は、自身も綜合主義へと向かい、同じくゴーガンから啓示を受けていた若い画家グループ、ドニやヴュイヤールなどのナビ派の面々と合流するのだ。

そのまま絵画の道を突き進んでいれば、マイヨールは画家として間違いなく成功していただろう。

しかし、将来を嘱望されたこの画家を襲った現実は、あまりに冷酷なものだった。マイヨールは絵画と平行して行っていたタピストリー制作で目を痛め、働き盛りの30歳代後半にして絵画を断念せざるを得なくなる。

この挫折が、彫刻家・マイヨールを誕生させるのだ。

◆『着衣のポモナ: Pomone drapée』(1921) オルセー美術館蔵

僕が初めてマイヨールに心奪われたのは、オルセー美術館で訪れたナヴィ派の部屋でのこと。

その時の僕は、まだナビ派の画家たちのことをほとんど知らなかった。ただ、そんな僕の目にも明らかにジャポニスムの影響を感じさせるピエール・ボナールの印象深い傑作、『クリケットの試合』(1892)が目に着いて、それをじっくりと眺めていたら、そのすぐ隣にポツンと一体だけ女性のブロンズ像が置かれているのに気付いた。それがマイヨールの『着衣のポモナ』だったのだ。

ポモナは森のニンフ(精霊)であり豊饒と繁栄の女神。両の手には彼女が育てたリンゴを持っている。美しいポモナを我がものにしようと、多くの神々が入れ替わり立ち替わり彼女に求婚するものの、果樹園での暮らしに満足しているポモナはそれらを一切退け、聞く耳を持たない。しかし、最後に四季を司る神であるウェルトゥムヌスが老婆に変身してポモナへ近づき、彼女への溢れる思いを伝えて二人は結ばれるのだ。

絶世の美女と云うほどでもなく、類無き理想のプロポーションと云うわけでもなく。それなのに、離れがたい不思議な魅力を持った女性像。首から肩へと続く美しいライン。そっと手を触れたくなる様な、滑らかなブロンズの肌。ロダンやブールデルの様に激しいドラマ性は持たずに、ただ、そっと静かに詩情を湛えるその顔立ち。

◆『夜』(1902-09) 国立西洋美術館蔵

いつも必ず会えるわけじゃないけど、上野・西洋美術館の常設室にもマイヨールの作品が収蔵されている。彼のナヴィ派の仲間、モーリスドニの画風を思わせるプロポーション。僕にはその姿はドニの描く彼の妻であるマルトがモデルの『ミューズたち』(※現在国立新美術館で開催中のオルセー美術館展2010にて公開中)を思い出させる作品だ。

俯いていて、顔が見えないのが残念なんだけど、ね。